江詩丹頓的祕密 (連載故事第二回)

Aug 23, 2011

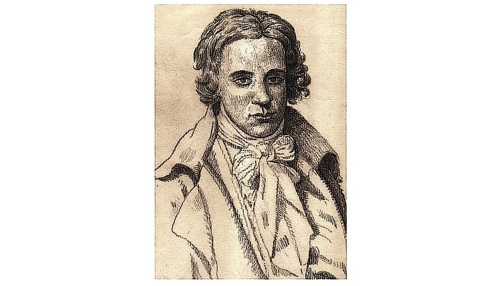

19世紀的日內瓦,圖片由江詩丹頓提供。

日內瓦以前沒有那麼仇視外來者,在十六世紀中期,當地人口只有12,000人,在歐洲歷經宗教改革時期之後,日內瓦曾是宗教改革人士的避風港,吸引數以千計遭迫害的德國、義大利及法國的清教徒到當地避難,法國宗教改革家喀爾文帶著教徒流亡到日內瓦,並被授予市民的權利;為此日內瓦被稱為「新教徒的羅馬」,但日內瓦也得到這些精英分子的回報,不論在實質的財富或是智慧財產上,都為日內瓦創造出顯著貢獻。許多法國製錶師是新教徒,因為宗教信仰因素,所以選擇留在日內瓦,當地的珠寶業自從十三世紀起即名聞遐邇。

雖然新移民人數眾多,然而喀爾文教徒反對炫耀及過度的裝飾品,因此瑞士的珠寶匠們轉而製作錶殼,所幸裝飾華麗的錶殼並不被喀爾文教派禁止。世居日內瓦的珠寶師與法國來的製錶師,讓這個城鎮創造出獨特的生產聚落「Fabrique」,這個現在被視為「工廠」的同義字從這時開始流傳,它代表的並非單一工坊或工廠,尤其在日內瓦,Fabrique所代表的意思正是「創造、銷售珠寶、金銀以及鐘錶的所有生產組織」。這樣的人事與環境正是數百年來瑞士穩佔世界鐘錶中心的原因。

除開珠寶鐘錶的製造能力之外,日內瓦還有著得天獨厚的國際行銷優勢,正是因為避難到日內瓦的新教徒們,疏通了管道,把產品銷售到原屬國。而後因為交通發達,國際市場的範圍陸續擴大到了東方世界──土耳其、鄂圖曼土耳其帝國──讓日內瓦的製錶業迅速擴張,特別是裝飾繁複、功能複雜多變的錶款。在1601年,日內瓦的製錶業們成立了公會(Guild),公會陸續納入日益擴大的專業組織,不論是製作錶殼、面盤、指針的專業人士都組成了自己的工會(Corporation),可見在這個「Fabrique」裡,製錶相關行業的人數有多麼壯觀。然而新移居日內瓦的專業人士越來越多,在僧多粥少的環境下,日內瓦終於關上了留給新移民的方便之門。

1685年法國廢除「南特詔書(Edict of Nates)」是導致日內瓦壁壘主義大盛、壓垮自由主義的最後一根稻草。南特詔書由法王亨利四世在南特堡頒發,承認新教徒有公開舉行禮拜儀式的權利,1685年廢除此詔,意即表示法國不再承認新教徒享有宗教自由,導致新教徒流亡歐洲各地。

許多流亡到瑞士的製錶師以及錶商在聖架威(Saint-Gervais)落腳,它在隆河南岸,長久以來只有單一座橋負起南北兩岸交通,因此許多年來它雖與外界保持貿易關係,卻因為這座橋而讓聖架威自成一個小天地,著名的法國思想家盧梭(Jean Jacques Rousseau)就在這裡度過童年,他的父親是一名製錶師。當時的房屋多半有斜頂,其下則是閣樓(Cabinet),而製錶師們多半選擇在閣樓內工作,以借助明亮的天光。這正是年輕的Hetier學徒生涯裡最熟悉的環境,那個時期的瑞士少見「工坊」這樣的地方,幾乎所有的巧手工匠都屬於「Fabrique」。

直到19世紀初,不論是製錶師、金匠、金雕師或琺瑯工匠,只要技術純熟者,都會被稱作Cabinotiers。到19世紀末期,這些人甚至組起了產業工會,在全世界其他國度裡都沒有這種類型的組織。有趣的是他們不只是工匠,也是藝術家,不但要求有開放、探索新知的心靈,還要求享有主宰自己生活、支配工作時間的權力,與其他類型的勞工大不相同。當時的瑞士政府還被視為獨裁政權,連盧梭都在1763年放棄日內瓦公民權,直到1792年瑞士革命之後,聯邦政府才宣佈所有瑞士居民皆享有同等權力。

繼續閱讀

.png)

.png)