如果我是某某總裁的話我會這樣改造品牌

Apr 2, 2025

長期觀察鐘錶產業的人有時會在心裡想像「某某牌子如果是由我來經營的話會怎麼做」,尤其是當你認為這個牌子仍具潛力尚未徹底發揮、或是曾經一度風光如今卻陷入瓶頸的時候。

置身局外做這種紙上談兵首先著眼的多半都是實質產品本身;幻想改造一個牌子的人通常不會拘泥要不要日期窗之類的細節,他們看的是更結構性的問題,比如說目前使用的機芯在性能、成本、對玩家的吸引力各個方面是不是都達到了最佳組合,或是現行的款式尺寸會不會太過瑣碎、有沒有精準打中消費者的需求等等,由此得出需要導入/研發新的基礎機芯或是精簡某個產品線錶款數量的結論。

針對單一產品/產品線的分析再往下就會延伸到整個品牌的產品組成:目前的系列數量會不會太多或太少?有哪個系列應該要併入其他產線、甚或根本裁撤改為非常設產品?又有哪個系列已經膨脹到無法涵蓋旗下所有產品的不同特徵、分拆成獨立產線會更好操作?這一部分其實也是坊間品牌實際進行重整時最常下手的一塊,因為調整系列的組成不一定需要做到傷筋動骨的地步,相對地這種做法確實很容易在市場上塑造出耳目一新的形象,在影響最小的前提下作出效果對主事者而言可以說是CP值很高一招。

不過有些品牌沉痾已久、或是根本已經走上錯誤的方向,像這種案例就沒辦法光靠修修補補導回正軌,勢必得要下重手進行破壞式的改造,另一方面即便是小規模的調整,累積久了也有可能形成大幅度的轉向,不論是那種狀況走到後來都會讓品牌面臨結構性的變化。

近年許多品牌都在嘗試將價位整塊往上移動,這也屬於結構性的變化,但這種變化對消費者而言感受比較單純——簡單來說就是他家的錶變貴了(也許還包含了若干的高級化),至於市場接不接受就看品牌的做法有沒有說服力了。

不過我認為更具挑戰性的結構性變化是根本改變產品的定位和發行模式。比如說有些品牌的核心設計單純、變化不多,問題是在積年累月的發展中逐漸增生了過多款式,這些款式彼此間差異不大,區隔模糊,對消費者而言徒然造成混淆,生產上也是一種浪費,長久下來甚至會在市場上形成新錶缺乏變化的印象,進一步影響到品牌的評價。

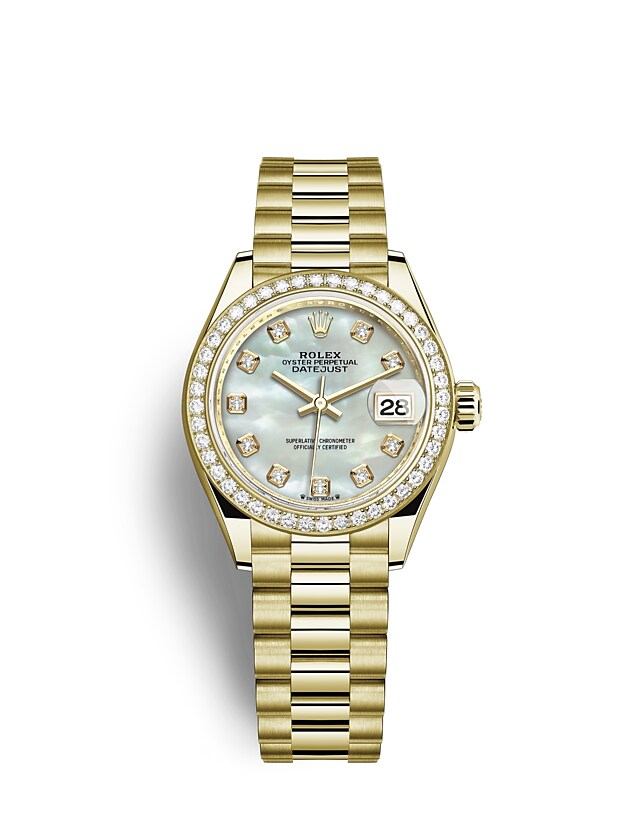

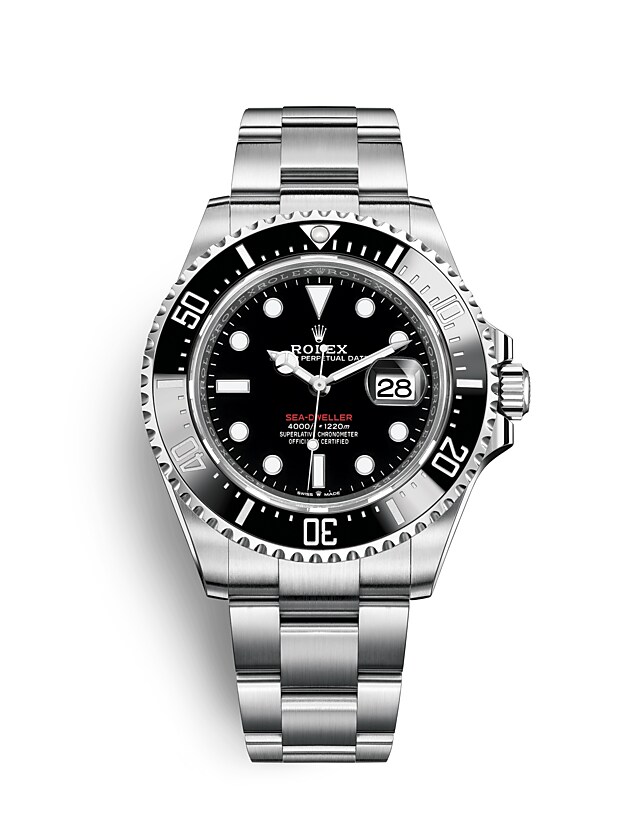

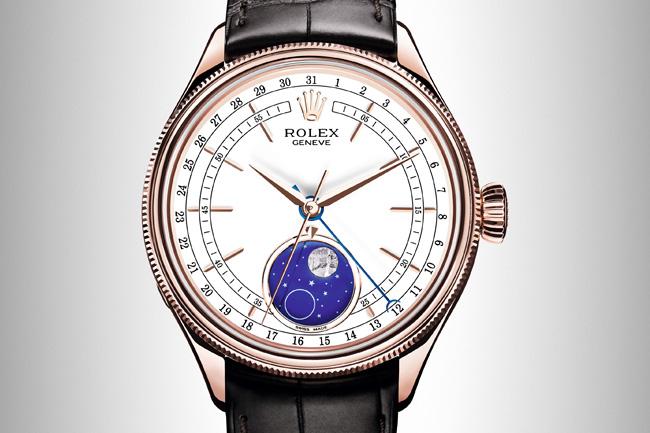

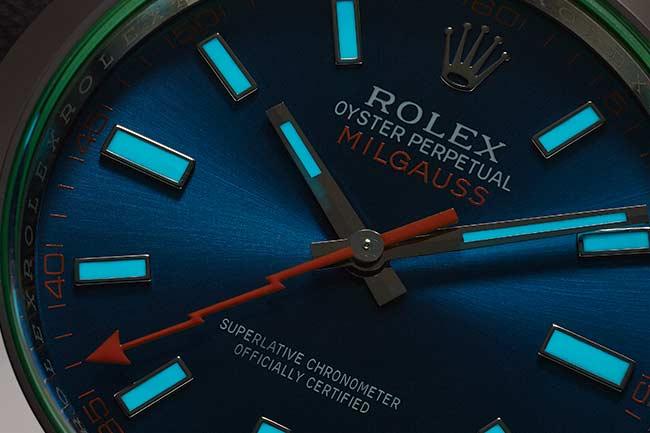

像這類品牌或許可以參考勞力士的模式,將產品線收束到最精簡、區隔最明確的幾條,然後減少款式,拉長更新週期,讓每一款都成為經典款,訴求持續吸引新的消費者進場購買。採取這種模式的難處在於減少款式伴隨的銷量下滑,即便在精兵政策下單一款式或許能賣得更多,但整體的總量還是未必能補齊刪減的款式,要維持利潤最後只能提高售價,連帶地錶款品質也必須有所提升才能賦予漲價正當性,一個減少款式的動作最後卻是牽一髮動全身。

執行這種改造最大的風險在於你為數不多的所謂「經典款」是否能確實持續吸引到新的消費者,勞力士能做到這點是因為它的品牌力足夠強大,問題是放眼錶界又有幾家敢說自己也有同等魅力呢?不過即便不到「同等」,但市場上還是有不少牌子具備相當的號召力足以採取這種發行模式,儘管短期間的銷售數量乃至於營業額都有可能下滑,但長期來看這樣更能守護住品牌形象——坦白說一個牌子一直推出長得差不多的改款很難不招致負評,犧牲一點眼前的利益保住品牌在消費者心中的地位我認為絕對是值得的。

當然啦,說到底這些都只是紙上談兵,坐在電腦前打打字不用承擔風險,理論本身存在的漏洞不在第一線也未必看得出來,只是每當看到那些明明大有可為的牌子推出令人失望的新錶時還是忍不住私下感嘆,如果我是總裁的話我就會……。